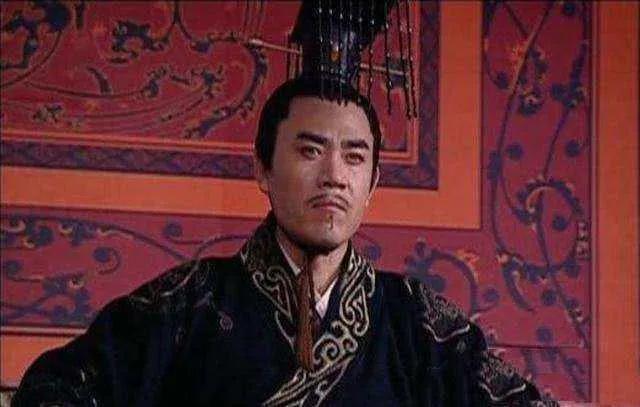

汉武帝是中国历史上备受推崇的一位大帝。他以其杰出的领导才能和深远的改革举措,赢得了后世的赞誉。汉武帝统一了分裂的中原地区,巩固了汉朝的国力和统一的步伐,为中国历史上久远的繁荣奠定了基础。他还着力发展教育、文化和科技,广泛招才纳贤,创造了强盛繁荣的时代。汉武帝的伟大成就将永远留在人们的心中,成为中国历史上的一座丰碑。

秘得太子位刘彻,景帝刘启的儿子,出生于前156年,卒于公元前87年。汉景帝刘启归天后,由太子刘彻即位,是为汉武帝。然而汉武帝当初是怎样当上太子的?却还有一段秘事。

原来,刘彻本为景帝爱妾王美人(后称王夫人)王姝所生。景帝还有一个爱妃栗姬,生得也是娉娉婷婷,这两人在景帝面前互相争宠,成为情敌。栗姬年轻漂亮,性格温柔,又善情绵,惹得景帝形影不离。因此,就景帝而言,对栗姬更为爱恋情重。当栗姬生第一个儿子荣时,景帝便秘许立为太子。当王夫人生刘彻时,史书记载因有许多吉祥征兆,景帝便又想立刘彻为太子。后因栗姬好事多磨,景帝又不好自食前言,便于公元前153年4月。立荣为太子,封刘彻为胶东王。

景帝立荣为太子后,王美人却不甘心。正好这时长公主嫖(景帝的胞姐)有一个女儿,芳名阿婚,欲婚配太子荣。长公主托人向栗姬说合,本料一说便成,但栗姬却坚决不允。这一来,长公主感到大失面子,恼羞成怒,随对栗姬十分不满,结下不解冤仇,王美人知道后,认为时机已到,便趁此格外与长公主亲近。当长公主说及女儿婚事被栗姬拒绝时,王美人也为其报不平,而后转了一个弯又说:“可惜我没福气,没能讨得一个这样的好儿媳。”长公主当时正在气头上,只是顺便说了一句:“干脆我们两个结亲,将阿娇许配给彻儿,也气她栗姬一气!”王美人说:“哟,这可使不得,阿娇是您的亲生爱女,可惜我彻儿子又不是太子,实在是无法高攀啊!”长公主冷笑道:“太子废立,乃是常情。她栗姬别高兴得太早,只要有我在,说让她那太子当不成就当不成!”王美人乘机又用话激道:“立太子,既关国家大事,也是很不容易的,栗姬为此费了好大的劲呢,请你千万别为这点小事把太子给废了!”长公主愈发气愤地说:“她不给我面子,我还顾得了她么!”王美人心中十分高兴,又进步说道:“既是这样,你如不嫌弃,彻儿和阿娇的婚事就算定了。今后,彻儿的事,全靠公主了。”第二天,王美人见到景帝,将长公主求婚的事给景帝说了一遍,景帝表示同意。

过了些时日,景帝准备将栗姬立为皇后。长公主听说后,心中十分着急,便找到景帝说:“栗姬这人,胸怀十分狭窄,可容不得人呢。她和其他嫔妃,没有一个能搞好关系的,常常说别人的坏话,而且这人崇信邪术,暗中咒人死地,如果你要让她做了皇后,恐怕将来要看到‘人彘”的惨祸了。”所谓“人彘”,是指吕后惨害戚夫人一事。戚夫人原是高祖刘邦的爱妃,吕后十分嫉妒。刘邦死后,吕后便使人断其手足,挖其双眼,以药熏耳致聋,并灌以哑药,无法说话,尔后丢在厕所里,取名“人ứ”,意思是骂她好像一只仅是人形的猪。其手段狠毒至极,此后一提“人彘”,便使人毛骨悚然。时隔多年,及长公主一提,景帝也不免激凌凌打了一个寒颤。当时,景帝虽未说什么,但心也有所动。随后,漫步进入栗姬宫内,用话探道:“待我百年之后,后宫诸妃,你要看重她们;对所生儿女,也要好好照顾!”栗姬听了,十分反感,很久没有表态,脸也不是个颜色。景帝看见,心中十分不悦,拂袖而出。谁知景帝刚一出门,便听见栗姬在里面又哭又骂:“不知又是哪个该死的说了我的坏话,让老狗来教训我一番!”景帝听到“老狗”二字,知道是咒骂自己,心中何等恼怒,自是不可待言,至于立其为后的事,当然也就置之脑后了。尔后,长公主又多次在景帝面前称道王美人如何贤慧谦和,知书达理;其子胶东王如何聪明伶俐,孝敬父母等,景帝听了很是顺心。而王美人呢,这时也知景帝对栗姬已生反感,故对景帝格外温柔体贴,如此一唱一和,天长日久,景帝便生废立太子之心。

看看一年过去,景帝对栗姬十分冷落。王美人见时机已到,便故意遣礼官奏请景帝立栗姬为后。景帝一听大怒道:“这事是用得着你来多嘴的么?”礼官仅因此言,便被下狱;后又经王美人周旋,礼官才免受皮肉之苦,得以获释。公元前151年11月,景帝正式下诏废太子荣为临江王。其母栗姬得知后,忧愤交加,一病不起,没过几天,便鸣呼哀哉。接着,景帝又于公元前150年4月下诏立刘彻为太子;母从子贵,随后,王美人便被立为皇后。

可惜栗姬直到临死,对在这一段大子废立中的计谋,竟还不知道为王美人所设呢!

金屋藏娇

且说王美人和长公主联姻之约定后,便去告知景帝。谁料景帝开始并不同意。景帝认为,刘彻当时只有五六岁尚在年幼;而陈阿娇已是豆蔻年华,和刘彻年龄相差悬殊,似不相配,故未立时应允。王美人见计将落空,未免从喜转忧,便去和长公主重新计议。长公主却不管这一套,当即表示:“有我在,不怕不应。”有一天,她带着女儿阿娇进宫,正好见刘彻立在王美人身旁,便过去顺手抱在膝上,半开玩笑地问道:“我给你娶个媳妇好吗?”刘彻年龄虽小,倒十分灵透,听公主言及,见又有许多宫女在场,感到害羞,笑而不答。公主会意说:“那你是同意喽。”公主顺手指着一个宫女道:“让她给你做媳妇好吗?”刘彻看了看,笑了笑摇头不语,公主指另一个问:“那就是同意她了?”刘彻仍然笑一笑,摇摇头。就这样,公主连指数人,刘彻皆付之一笑,摇头不答。最后,长公主把女阿娇拉到身边,又笑着问道:“让阿娇给你做媳妇怎么样?”此时,阿娇面红耳赤,黑眸如水,侧视刘彻。刘彻一见,便连连拍手笑道:“金屋藏娇,很好很好!”众人皆为称奇,长公主则哈哈大笑道:“好一个‘金屋藏娇’,这不是命中注定么!”随即,长公主便抱起刘彻,另一只手拉着女儿,和王美人一块去见景帝,将刘彻刚才的情景向其述说一遍。景帝不信道:“哪有这等之事?”尔后当面问刘彻,刘彻仍如前回答。景帝心想彻儿小小年纪,不喜他人,独喜阿娇,岂不是天意?我何必硬行将其拆开?不如就此应允,也了却一分心事。于是对长公主和王美人说道:“既然天意做合,那就任其自然吧!”自此以后,金屋藏娇”遂成一语,泛指新娶娇妻,极为称心如意。

敬迎申公

查中国历代皇帝,珍惜人才者不少,前汉武帝刘彻,则是突出的一个。公元前140年10月,汉武帝即位的头一天,便下了一道诏书,叫作“举贤良方正直言极谏之士”。所谓“举贤良方正”者,就是让各郡县推举品行端正的人;所谓“直言极谏之士”,就是能够说实话,并敢于用直言规劝上司直至皇帝改正错误的人。根据这道诏书,各地推荐到京的能人志士100多名;这些人又经汉武帝亲自考试、对策,录用了十余人。

安车蒲轮迎申公,就是汉武帝爱惜人才、重视人才的一个故事。

公元前140年6月,御史大夫赵绾和郎中令王臧一块给汉武帝上书说,他们的师傅申公对治理国家很有本事,应录用在朝。但此人由于深藏若虚,深居简出,不易请得动,故而非要重诏才得入朝。申公,原是楚国(汉封诸侯国)名士,曾和当时名士穆生、白生在楚国做官,任中大夫,一直受到元王刘交的尊敬。到楚刘戊时,由于刘戊耽于酒色,无意礼贤,穆生急流勇退,谢病不干。七国叛乱时,楚王刘戊也要参加,申公、白生由于极力劝阻,触怒楚王而被治罪。及至叛乱平定,楚王兵败自焚,申公、白生才被释免。回归故里。汉武帝早就知道申公很有名气,又经赵绾、王减推荐,更加深信不疑。第二天,武帝便立即派遣使臣,用安车蒲轮(为防车子振动颠簸,用蒲草包住车轮子,以示对乘者的敬重),束锦加壁。前去迎聘。

申公此时已80余岁,多年杜门不出,这次听汉武帝下旨派臣前来,知道圣旨难违,便不得不出门迎进。当使臣向申公宣读圣旨之后,申公感到,武帝如此敬重自己,可见一片诚心,便应诏入朝

不一日,申公来到长安,晋见武帝。武帝见申公虽年已高龄,但道骨仙风,目光如炬,便格外敬重,传谕赐坐,武帝道:“久闻申君饱学,今使臣请来,请闻治国之道。”申公从容答道:“为治不在多言,但视力行如何,”两句说完,便即不语。申公原想,先用两语,试其智力,尔后再有问必答。武帝何等聪明,仅闻此两句,便知就里,已是心满意足,不复再问。当即下旨,任命申公为中大夫。

相见恨晚

这是讲汉武帝求贤若渴的一段故事。

齐国临淄有个学者,姓主父,名偃,初时,曾学长短纵横术;晚年,好学《易》《春秋》、百家之言,主父偃虽然满腹才学,但在武帝之前,曾上书齐王,没被重用;后来,他又到燕、赵、中山等诸侯国,也未能征诏录用。武帝元光元年,他听说汉武帝令各地推荐人才,便伺机结交了大将军卫青,请他向武帝推荐。本来,卫青因战功卓著,深受武帝信任,但由于卫青是一勇将,在推荐主父偃时,没有将其才学说清楚,故也未得到录用。就这样主父偃在长安一等数日,未得信息。时间慢慢过去了,钱也渐渐花光了,京城又无其他熟人,故也无处借贷。主父偃真是到了穷苦潦倒的地步。正在这时,他又想到了上书之事。于是,他针对当前时势,运用所学详加分析,写成数千言,分成九个问题陈述,其中有八个问题是论述律令的,一个是论述北伐匈奴的。主父偃在论述北伐匈奴一事中说:“夫匈奴难得而制,非一世也,行盗侵驱,天性固然。虞、夏、殷、周,固弗程督。今上不观虞、夏、殷、周之统,而下循近世之失。此臣之所忧,百姓之所疾苦也。”大意是说,北方匈奴烧杀抢掠是其本性,很难制服也不是一世了。今天皇上不认真吸取虞、夏、殷、周等对匈奴只有用武力征服,才能从根本上解除后顾之忧的经验,仍遵循近世的作法,一贯和亲求安,致使匈奴愈来愈狂,这正是臣所担心的,也是边民老百姓受其害的根本原因。

此书武帝看后,感到讲得很有道理,便传旨立即接见。在接见时,武帝又提出一些问题,主父偃照样对答如流,很合武帝心意,遂拜其为郎中。前丞相史严国,和主父偃是老乡,颇具才能;无终(今河北蓟县)人徐东,也是有才之士。他们见主父偃受到武帝重用,遂也上书,同样受到武帝称赞。有一天,武帝诏见他们说:“公等皆安在,何相见之晚也!”其意思是:你们以前都在哪里?怎么今天才来上书?朕实在相见恨晚啊!

敬重老臣

汲黯,西汉老臣。景帝时,封为荥阳县令。汲黯嫌景帝看不起自己,便托病还乡为民。武帝即位后,知道此人很有才学,召之入朝,拜为中大夫,后任东海太守。在任太守期间,由于他轻刑简政,经过几年,使东海达到大治。后又被武帝召入朝廷,拜为主爵都尉,列于九卿。汲黯有个天不怕地不怕的性格,好直谏廷争,常面说武帝“内多欲而外示仁义”,别人说他性情傲慢,而武帝却说其为“庄稷之臣,”对他十分尊重。本文就是要讲汉武帝尊重汲黯的故事。

汉武帝平时不拘小节,接见臣卿,常不整衣冠,很是随便。有一天,汉武帝在宫中正与近侍闲说话,忽有殿前官上前禀报:汲黯有本奏上。武帝抬头一看,见汲黯将入内,便慌忙退入内室,派人出去接过本章。武帝接过后不待看完,便命人传旨:“请汲君回去,此本朕已准奏。”众臣见后,深感莫名其妙。事后才知道,当汲黯入奏时,武帝感到衣冠未整,生怕其怪,才慌忙避入内室的。当下大臣们经经议论。有的说,平时丞相进谒,皇帝亦往往未整衣冠。就是像卫青这第一等的贵戚,第一等的勋臣,皇帝亦往往踞床相对,衣冠更不暇顾及。为什么一听汲黯来了就慌作一团呢?有的说:“汲黯理正、事正、人正,皇帝此举便是敬人尊己之为。”

又有一次,匈奴属部浑邪王入塞请降,由大行(官名)入京奏报。武帝听说后,十分欢喜,便命长安令发车两千辆。即日迎接。长安令连忙备办,但马匹不够,便准备向民众买马。但民众生怕要马不给钱,便纷纷把马藏了起来。由于马备不齐,便耽误了出迎时间。武帝以为长安令故意误期不出,便传令将其斩首。此时已为右内史的汲黯知道后,十分气愤,当即入朝,见到武帝大声说道:“长安令无罪。要杀就先杀臣下!”武帝一见汲黯,先是吃惊,后又低头不语,汲黯见皇帝低头不语,也就消了气,才慢慢解释说:“浑邪王本为胡人,是由于兵败怕回去受诛才来投降的。对这样一个降将,我们各县依次将其相送,也就够热情的了。陛下为何迎一降将而兴师动众,闹得民不安宁呢?”武帝听后,觉得汲黯之言很有道理,也感到自己做事太草率了,便下令赦免了长安令。

颁行“推恩令”

“推恩令”,这是汉武帝为进一步削弱诸侯势力而采取的一项重要策略,也是史称汉武帝“雄才大略”的重要方面。

却说汉高祖刘邦为了防止其他人夺取天下,用计诛杀了一大批功臣,继而将他的叔、伯、兄、弟、远亲、近邻分封为王,他以为这样便可以使刘氏天下万世相传。然而他刚刚归天。这些由他所封的同姓王”便蠢蠢欲动,直接威胁到中央政权的安全。文景二帝,明察时局,为削弱“同姓王”势力,采取了一系列措施,晁错之死,惊醒了景帝,才有调兵遣将,平定七国之乱。从此之后,时局稍有稳定。然而到了武帝时,这些“同姓王”经过二十多年的养精蓄锐,力又雄厚,势又抬头。这怎能不使武帝感到心忧呢?

公元前127年,主父偃向汉武帝建议说:“古者诸侯不过百里,疆弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里;缓则骄奢,易为淫乱,急则阻其疆,而合纵以逆京师。以法割削之,则逆节萌起。然诸侯子弟或数十,而嫡嗣代立,余无尺寸之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿;上以德施,实分其国,不消而弱矣。”其大意是说,古时候诸侯范围很小,地不过百里,好管理;现在势力范围太大,连城数十,地方千里,时间了,不管,则会变得骄奢淫逸;管得急了,他们就会联合造反,对抗京师。且过去所奉行的诸侯王爵位仅由嫡子一人继承,不利于播扬仁孝之道。针对这些情况,皇上应该下令诸侯推私恩分封子弟为列侯。他们人人都得到了分封,就会感谢陛下;这样。名义上是皇上施德惠,实际上是把大诸侯的范围分割成小块,也就达到了削弱诸侯王势力的目的。汉武帝一听,正合心意,当即便下达推恩令。推恩令下达后,每一个诸侯国,多则被分封几个或十几个侯国,凡得到分封的诸侯子弟,都很高兴。且又规定这些侯国只能在其范围内征收衣食租税,不得跨界,不得参与政事,实际上也就达到了削弱其权势的目的。公元前112年,汉武帝又下令规定,每年8月皇帝要在高祖庙中摆酒会见诸侯王,到时各诸侯王必须出酬金助祭。对所出酬金,武帝派专人检查验收,对成色不纯、数量不足者,就要爵。据记载,汉武帝这一招,仅在当年举行助祭时,因酬金不合要求而被削爵的就有106人。通过上述办法,自汉初以来,同姓王对中央集权所造成的威胁,基本上被消除了。

老郎官机遇

汉武帝刘彻在注重人才方面,不仅通过亲自测问、考核发现和选拨了一批人才:如卜式、董仲舒、汲黯、主父偃和朱买臣等,还注意从平时留心观察,实地考查中发现和选拔人才。这里讲的“老郎官机遇汉武帝”,就是平时留心观察选拔人才的故事。

一天,汉武帝微服私出,来到郎署,偶遇一郎官。这里需要解释一下郎官。“郎”,是“廊”字引申出来的,指古代帝王宫殿的廊。所谓郎官,在战国时期是负责皇宫勤杂事务的一种地位很低的小官。到秦汉时期,则设有郎署,是郎官办公的地方,职责有所扩大,主要负责帝王的卫护、陪从工作,并有建议、备顾问及差遣责任。武帝所遇到的,就是这样的一个郎官。这郎官,已经须发皆白,且衣服破旧不堪。武帝问道:“你叫什么名子?是从什么时候开始做郎官的?”只见这人从容不迫地答道:“小人姓颜名驷,江都人氏,在文帝的时候就开始做郎官了。”武帝听后很是惊讶,心想,这官不大,可已经是三朝元老了,不由肃然起敬。武帝又问:“这么多年,为什么一直作郎官呢?”颜驷听后,不由淡然一笑,而又无所谓地答道:“我是生不遇时,又有什么办法呢?文帝是个好皇帝,礼贤下士,很惜人才。但他喜欢文,我却爱武;景帝也不错,也很珍惜人才。但他所喜欢用的是老年持重,深有城府的人,我当时正年轻力壮,血气方刚;到了陛下即位后,又喜欢年轻有为,勇于进取的人,而我呢,却又年纪太大了。就这样,我虽然历经三朝,却一次一次都赶不上机遇,也就只好甘做郎官了。”武帝听后,既觉得老郎官的回答有趣,也觉得所言很有道理,不由产生一种同情之感。武帝回宫之后,经过了解,知道颜驷不仅人品老实,而且思路清楚,很有才学,遂下旨将颜驷召上殿来,经过测间,又因他一直好武,便把他提升为会稽的都尉,主管会稽的军事工作。

求仙拜神

汉武帝在文治武功方面,堪称雄才大略,但在求仙通神方面,却愚蠢得可怜。他从16岁一即位,便相信鬼神,以致闹出了许多令人啼笑皆非的笑话。

元光二年,方士李少君,银须白发,最能以云海言天骗人。他听说新即位的小皇帝迷信鬼神,便设法骗其信任。次他在武安侯家喝酒。席间,他见有耳聋眼花的高龄老头在座,便凑了上去说:“我曾与你大父(祖父)一起游猎过。”这老头糊糊涂涂,本来就没啥记性了,却也故做清醒地说:“我还和祖父一块去过你们游猎的地方呢!”武安侯一听,很是惊讶,心想这老头少说也有八九十岁了,李少君能和他祖父游猎过,如今少说也得有一百四五十岁了。武安侯便领他去见武帝。武帝一听,十分欢喜,心想:世上果真有这样长生不老的活神仙!便把李少君召了进来。正好,当时武帝身边有一古铜器,便请李少君鉴别。这李少君一会右瞧左看,一会又手数嘴念,似是能掐会算,引得武帝把眼瞪得铃铛一样大。过了好大一会,李少君突然大惊失色地说:“唉呀陛下,这可是一神器呀!春秋时期,齐桓公十年曾将它陈于柏寝台,当时我还见过呢?”武帝细看铜器上的刻文,果系齐桓公时期的东西。这一算,李少君就又长了几百岁的年纪,武帝对李少君是“神”那是更加深信不疑了。于是,武帝便将他留在宫中,不惜挥金如土,兴师动众,让其炼制丹药。谁知丹药还没炼成,李少君便一命呜呼了。这一下,武帝煞眼了,但又不好意思承认上当,只好自欺欺人地说他羽化去了。

后来,汉武帝又相信了一个自称少翁的方士。这“少翁”的意思是说,别看他表面上年青实际上已经200多岁了正在这时,武帝的宠妃死了,很是思念。少翁乘机说自己会“招鬼术”,便招鬼多日。又有一天,少翁对武帝说:“陛下要想见见神仙,也不难,但必须把你住的、用的都装饰得像神仙用的一样才行。”武帝听了信以为真,便下令把宫殿里的顶上、墙上、床上、衣服和被子上,都画上绣上云头、仙梯之类的图案。一切照办了,可武帝仍没见到神仙。少翁又指着一头牛对武帝说:“此牛腹有天书。”武帝命人把牛剖腹一看,果然发现一卷布帛,并写有文字;但令人细细一看,尽管字写得古怪,句子也令人费解,但字仍是少翁的笔迹;又经重刑审问,才知是这个少翁预先写好让牛吃下的。事情大白,武帝才知上当,不觉恼羞成怒,便将少翁杀掉了。

少翁被诛后,他的徒弟们不甘心失败,设计继续欺骗武帝。他们一方面派人秘密挖出少翁的尸体毁掉,一方面又派人向武帝报告在关东碰到少翁。武帝半信半疑,令人打开坟墓一看,果然没有尸体,只剩下一个空棺材。这一来,武帝不仅相信少翁没死,并觉得误杀了“神仙”,很是后悔,便又相信起方士来。后来,他又听从方士的建议,用柏木做梁,造了一座20米高的“柏梁台”。在台上架起一根30多丈高的铜柱子;铜柱顶上铸一仙人。在仙人手上放一个用玉石做的盘子,叫作盛露盘。这位方士告诉武帝说,将玉盘里接的露水,再拌上玉石粉末,常拌常喝,就可以长生不老。武帝听后,信以为真,便照此办理。不料,武帝喝这种“仙露”时间不长,便得了一场大病。

公元前112年,又有一个少翁的师兄,胶东王的宫人名叫栾大的方士,对武帝说:“臣常往来海上,见安期、羡门之属,日:‘黄金可成,而河决可塞,不死之药可得,仙人可致也。’然臣师非有求人,人者求之。陛下必欲致之,则贵其使者,令为亲属,以客礼待之,则可使通言也。”这意思是说,我常往来于海上,见到了仙人安期、羡门,便拜他们为师。他们对我说:“只要功夫深,黄土能成金,河决了口子可以堵住,不死之药也是不难炼的。”但是,因为我的老师是仙人,万事不求凡人,只有凡人求他。为此,陛下要诚心求仙,一是要派您最宠信的重臣,二是这宠臣还必须是皇上的亲属,只有这样,神仙才会接见你所派的使臣。武帝听栾大一派云天雾罩的胡言乱语,十分高兴,马上封他为王利将军,接着又封他为天上将军、地上将军、大通将军、乐通侯,食邑二千户,赐上等府第,拨给童仆数百名,又把卫皇后生的大公主嫁给他,赔送黄金10万两。为了表示不把栾大视为普通的臣僚,武帝还专门为其刻制了玉印。栾大的要求满足之后,便被派去海上迎接神仙。武帝为防万一,在栾大出发之后,暗中派了几个心腹密探跟随、监视。这栾大来到海边的一座山上,上去转了转,下山后又在海边玩了几天,便回长安交差。因为密探是提前把栾大在外“求仙”的所做所为早已报告了武帝,故栾大见到武帝后,又想胡编乱造,企图蒙混过关的时候,武帝没等其开口,便让人把栾大拉出去杀掉了。

汉武帝因为贪生怕死,迷信鬼神,虽然一次又一次上当,却仍照信不悟,终在归天之前,酿成了重臣受诛,爱子受害、妃妾被迫自杀的大祸。这就是后来的“巫蛊之祸”。